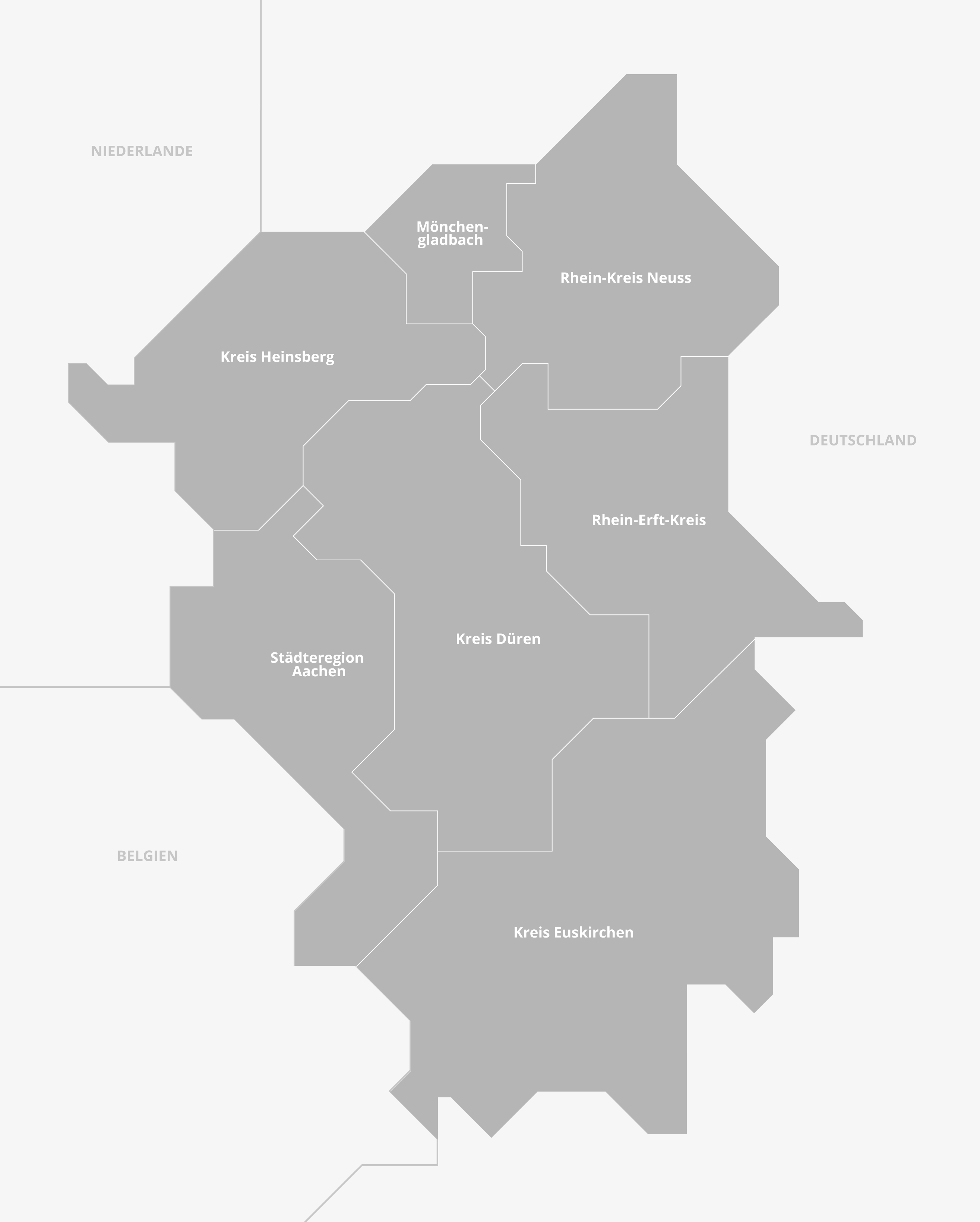

Dank einer robusten Energiewirtschaft und einer soliden Netzinfrastruktur gehört die Stromversorgung im Rheinischen Revier zu den zuverlässigsten weltweit. Durch die erneuerbaren Energien wird sich daran nach dem Kohleausstieg nichts ändern. Die Photovoltaik ist ein wichtiger Baustein der Umstellung auf erneuerbare Energien. Die Ausgangslage für Anbieter aus der Solarbranche ist vielversprechend.

Photovoltaik-Boom dank Gigawatt-Pakt fürs Rheinische Revier

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz von 2023 wird Deutschland einen regelrechten Solarboom bescheren. Bis 2030 müssen 215 Gigawatt (GW) Photovoltaik-Leistung installiert sein – jeweils zur Hälfe auf Dächern und Freiflächen. Dafür sollen pro Jahr 22 GW hinzugekommen. Für das Rheinische Revier ist der Ausbau der Photovoltaik besonders wichtig. Denn die Region soll nach dem Kohleausstieg ein Zentrum der energieintensiven Industrie bleiben – und schon jetzt neue Zukunftsbranchen hinzugewinnen. Der „Gigawattpakt für das Rheinische Revier“ sieht daher einen massiven Ausbau erneuerbarer Energien vor, beschleunigte Planungs- und Genehmigungsverfahren für Solaranlagen inklusive.

Photovoltaik-Unternehmen finden für ihre Investitionen im Westen Nordrhein-Westfalens denkbar günstige Bedingungen: Neben dem hohen Energiebedarf der Industrie bietet das Rheinische Revier viel Platz – auf den Dächern kommunaler und industrieller Gebäude, aber auch auf endlos weiten Freiflächen, die durch den Wegfall des Braunkohletagebaus verfügbar sind. Hinzu kommen Big Player aus dem Energiesektor sowie eine Menge Solarexpertise in der Forschung.

Breite Förderung für Photovoltaik-Investitionen in NRW

Ein weiterer Standortvorteil: weitreichende Förderprogramme. Sie geben Kommunen und Unternehmen entscheidende Anreize für Photovoltaik-Investitionen, von denen die Solarindustrie profitiert. Nordrhein-Westfalen rief 2023 eine eigene Photovoltaik-Offensive aus. Dazu gehört auch, dass beim Gebäudeneubau und ab 2026 bei jeder grundlegenden Dachsanierung Solarpanels Pflicht sind.

Das wichtigste Förderprogramm heißt progres.nrw und vergibt Zuschüsse, die Solarfirmen verschiedenster Spezialisierungen Aufträge bringen können. Die Förderung reicht von thermischen Solaranlagen über Freiflächen-Photovoltaik-Panels bis hin zu Floating- und Agri-PV. Speziell für die Kommunen des Rheinische Reviers gibt es eine weitere Förderlinie: Bis zu 60 Millionen Euro stehen für PV-Dachanlagen und für Planungsleistungen zum Photovoltaik-Ausbau bereit.

Innovative Projekte für Photovoltaik im Rheinischen Revier

Wie wichtig die Photovoltaik für die Transformation des Rheinischen Reviers ist, verdeutlichen auch millionenschwere Förderprojekte, in denen Kommunen ihre Energieversorgung neu aufstellen und neue Solarkonzepte zum Einsatz kommen.

Herzogenrath möchte Modell stehen für die Transformation des gesamten Rheinischen Reviers. Der 46.000-Einwohner-Ort hat das Ziel, Deutschlands erste Mittelstadt mit klimaneutraler Strom- und Wärmeversorgung zu werden – trotz der hier ansässigen energieintensiven Glasindustrie. Ein wichtiger Pfeiler des ambitionierten Vorhabens wird der größte Solarpark Nordrhein-Westfalens sein.

In den kommenden Jahren wird dieser nicht nur um weitere Freiflächenanlagen, sondern auch um Windräder und Speicherlösungen ergänzt. Am Ende steht in Herzogenrath ein Energiepark, der aus der Stadt ein Reallabor der nachhaltigen Strom- und Wärmeversorgung macht. Zu den Projektpartnern gehören unter anderen die Siemens Gas und Power GmbH, die RWTH Aachen, die Hochschule Niederrhein in Krefeld und das renommierte Solar-Institut Jülich der Fachhochschule Aachen.

Mehr Effizienz in Sachen Flächennutzung dürfte kaum möglich sein: Der Innovationspark Jüchen setzt auf Agri-PV und bringt sogar unter Windrädern Solarpanels an. Und auch die Dächer des Gewerbe- und Industriegebiets Elsbachtal werden der Photovoltaik zur Verfügung stehen. Ein Großbatteriespeicher soll überschüssige Solarenergie einlagern.

Und das ist nicht alles: Die Wind- und Lärmschutzwände der Autobahnen bei Jüchen sollen ebenso mit Photovoltaikzellen bestückt werden wie Teile des Autobahndamms. Der Innovationspark ist ein Gemeinschaftsprojekt des Zweckverbands Landfolge Garzweiler, der Technischen Hochschule Köln und dem Wuppertal Institut.

Seit Anfang 2024 liefern am Rande des Tagebaus Garzweiler 6.100 Photovoltaikmodule Strom – inmitten landwirtschaftlicher Flächen. Wie sich der größte Synergieeffekt von Solarstromerzeugung und Landwirtschaft erzielen lässt, ermitteln die RWE Renewables Europe & Australia GmbH, das Forschungszentrum Jülich und das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) anhand von drei verschiedenen Installationskonzepten. Das Projekt läuft über fünf Jahre und soll dazu beitragen, die Wirtschaftlichkeit von Agri-PV zu erhöhen.

Forschung und Entwicklung für Photovoltaik: das Rheinische Revier gibt wichtige Impulse

Die Rolle als Nordrhein-Westfalens Energiezentrale spiegelt sich auch in der Forschungslandschaft des Rheinischen Reviers wider. Mit der Transformation in Richtung erneuerbare Energien hat die Bedeutung von Photovoltaik in der Wissenschaft zugenommen.

E.ON ERC und Lehrstuhl für Photovoltaik: Das Forschungszentrum Jülich hat an der RWTH Aachen den Lehrstuhl für Photovoltaik inne. Und auch einer der führenden deutschen Energiekonzerne ist mit seinem „E.ON Energy Research Center“ an der deutschen Exzellenzuniversität vertreten und beschäftigt sich mit Solartechnologien. Das Institut für Stromrichtertechnik und Elektrische Antriebe (ISEA) bringt viel Expertise bei Speicherlösungen und Netzintegration mit.

Anwendungsorientierte Forschung zu Photovoltaik und mehr: Seit 1992 entwickelt das Solar-Institut Jülich (SIJ) Lösungen für die Nutzung erneuerbarer Energien. Das junge Team kooperiert dabei mit weiteren Institutionen der Wissenschaft, aber auch direkt mit der Industrie. Rund 50 Mitarbeiter:innen simulieren, modellieren, entwickeln Energiekonzepte sowie Studien und beraten die Industrie. In den großen Laboren und Außenanlagen lassen sich neue Technologien testen und optimieren. Unternehmen der Solarindustrie erhalten bei einer Zusammenarbeit mit SIJ außerdem Zugang zum Solarthermischen Demonstrations- und Versuchskraftwerk Jülich (STJ). Die Forschungsprojekte beschäftigen sich mit Floating Photovoltaik, Solarkochern-Energiespeicher-Kombinationen oder Solar Fuels.

Fokus auf intelligenten Netzen: Als Förderprojekt des Strukturwandels im Revier soll das Zentrum digitale Lösungen und neue Geschäftsmodelle entwickeln, die Energienetze flexibler gestalten können. Auch das Thema Cybersicherheit von Energieinfrastrukturen ist Teil des Forschungsalltags.

Alle Fäden laufen im IMD-3 zusammen: Im weltweit aktiven Forschungszentrum Jülich beschäftigt sich das Institute of Energy Materials and Devices (IMD-3) mit Innovationen rund um Materialien und Bauelementarchitekturen, um die Zukunft der Photovoltaik zu gestalten. Aktuell dreht sich die Forschung zum Beispiel um organische und Perowskit-Solarzellen sowie um die Frage, wie sich Photovoltaik-Energie mit Batteriespeichern oder Elektrolyseuren speichern lässt. Weitere wichtige Institute sind das Institute of Climate & Energy Systems (IEC) sowie das Institut für nachhaltige Wasserstoffwirtschaft (INW). Letzteres steht auch hinter dem Helmholtz-Cluster Wasserstoff im Jülicher Brainergy Park. Es untersucht auch, wie aus Solarenergie grüner Wasserstoff wird und wie H2 als Speicher dienen kann.

Ankerprojekt von Strukturwandel und Energiewende: Der Brainergy Park in Jülich befindet sich an der Schnittstelle zwischen Forschung und Wirtschaft. Der Gewerbe- und Technologiepark vernetzt Wissenschaft, Start-ups und etablierte Unternehmen, um Innovationen für erneuerbare Energien voranzubringen. Dafür stehen ihnen in Brainergy Hub riesige Simulations- und Demonstrationsflächen zur Verfügung. Als Ankerprojekt des Strukturwandels soll der Brainergy Park neben revolutionären Technologien neue Geschäftsmodelle liefern.

Solarenergie und Wasserstoff: eine echte Symbiose

Im Rheinischen Revier gibt es noch einen ganz besonderen Anreiz für Investitionsprojekte der Solarindustrie: Die Region befindet sich längst auf dem Weg zu einem europäischen Wasserstoff-Hub. Entlang der gesamten Wertschöpfungskette arbeiten Unternehmen, Forschungsinstitutionen und Cluster am Hochlauf der H2-Wirtschaft. Zudem gibt es weitreichende Projekte, darunter das Helmholtz-Cluster Wasserstoff. Auch die Produktion von grünem Wasserstoff aus Solarenergie ist geplant. Zugleich könnte der H2-Sektor der Photovoltaikbranche neuartige Speichertechnologien bringen.

Sonnige Aussichten für Photovoltaik-Investitionen

Das Rheinische Revier bietet verlässliche Abnehmer und weite Flächen für Photovoltaik – und damit beste Investitionschancen. Platz und Kooperationspotenzial für Forschungsinstitutionen gibt es ebenfalls. NRW.Global Business zeigt Ihnen Ihre Möglichkeiten. Sprechen Sie uns an!